Основные причины и лечение коклюша у детей

К сожалению, несмотря на продолжительную, многолетнюю вакцинацию, некоторые старинные заболевания и по сей день атакуют детские неокрепшие организмы. К одному из них относится коклюш — опасный недуг, приносящий ребенку и родителям немало волнений и хлопот. В данной статье мы постараемся подробно ответить на вопрос, что такое коклюш, научимся распознавать его признаки у ребенка, а также определим, когда и чем его лечить.

К сожалению, несмотря на продолжительную, многолетнюю вакцинацию, некоторые старинные заболевания и по сей день атакуют детские неокрепшие организмы. К одному из них относится коклюш — опасный недуг, приносящий ребенку и родителям немало волнений и хлопот. В данной статье мы постараемся подробно ответить на вопрос, что такое коклюш, научимся распознавать его признаки у ребенка, а также определим, когда и чем его лечить.

Общие сведения

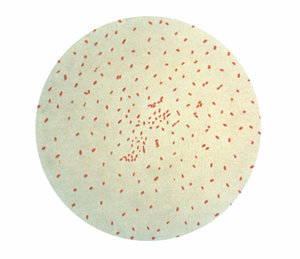

Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, утяжеленное возможными осложнениями, вызванное специфическими бактериями Bordetella pertussis, которые с легкостью передаются от заболевшего человека к здоровому воздушно-капельным путем. Опасность этого недуга заключается в том, что непривитый ребенок стопроцентно подхватит коклюшную палочку, и чем младше он будет по возрасту, тем тяжелее его организм будет переносить мучительные симптомы болезни.

Симптомы коклюша (по периодам)

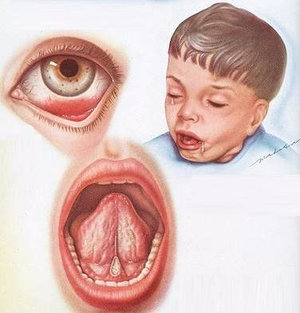

Проявившиеся симптомы коклюша у ребенка всегда протекают с определенной периодичностью и делятся на такие этапы: катаральный, пароксизмальный (спазматический) и заключительный (выздоровление).

Катаральный

Катаральная фаза заболевания наступает сразу же после завершения инкубационного периода возбудителя в организме и длится, как правило, не более двух недель.

Проявляется таким образом:

- Грамположительная бактерия Bordetella pertussis попадает от ранее заразившегося человека на цилиндрический эпителий трахеи или бронхов здорового ребенка и там очень быстро и хорошо приживается.

- В дыхательных путях возникает типичное воспаление, называемое катаральным (гиперемия слизистой оболочки с образованием небольшого количества слизи, гноя нет).

- Постепенно у больного развивается слезотечение и начинается обильный слизистый ринит.

- Подключается сухой частый кашель, но пока еще не типичный для коклюшной инфекции, скорее, для ОРВИ или обычной простуды.

- Температура тела колеблется между незначительными показателями 37,2-37,5°C.

- Проявляются такие симптомы интоксикации: головная боль, вялость и быстрая утомляемость.

Пароксизмальный

После катаральной фазы на смену приходят признаки пароксизмального (спазматического) этапа, которые длятся около полутора месяцев. В этот период у ребенка начинается мучительный, судорожный и приступообразный кашель, который представляет собой кашлевые толчки, идущие один за другим, следом реприз (свистящий глубокий вдох), а в конце заканчивается серией укороченных судорожных толчков тела.

В самом завершении приступа у больного отходит прозрачная, вязкой структуры мокрота, иногда сопровождающаяся рвотными позывами и рвотой. Количество таких приступов варьируется от 10 до 40 раз за сутки, чаще они случаются ночью, при этом ребенок находится в возбужденном состоянии, его лицо от напряжения может приобретать сине-красный оттенок, а язык высовывается из ротовой полости. Для пароксизмального периода также характерны непродолжительные остановки дыхания от 20 секунд до 1 минуты.

В самом завершении приступа у больного отходит прозрачная, вязкой структуры мокрота, иногда сопровождающаяся рвотными позывами и рвотой. Количество таких приступов варьируется от 10 до 40 раз за сутки, чаще они случаются ночью, при этом ребенок находится в возбужденном состоянии, его лицо от напряжения может приобретать сине-красный оттенок, а язык высовывается из ротовой полости. Для пароксизмального периода также характерны непродолжительные остановки дыхания от 20 секунд до 1 минуты.

Выздоровление

Период выздоровления (разрешения) начинается после завершения предыдущей стадии заболевания и является заключительной фазой коклюша, которая продолжается около двух недель. Спазмолитический кашель постепенно переходит к редкому и надсадному, у выздоравливающего прекращаются рвотные позывы и восстанавливается аппетит.

Причины появления

Как уже упоминалось выше, главной причиной появления коклюшной инфекции являются бактериальные грамположительные палочки Bordetella pertussis.

Как уже упоминалось выше, главной причиной появления коклюшной инфекции являются бактериальные грамположительные палочки Bordetella pertussis.

Состоят они из нежной капсулы и неподвижны, кроме того, чувствительны к некоторым факторам:

- прямым солнечным лучам (солнце убивает их на протяжении одного часа);

- дезинфицирующие средства, применяемые на протяжении короткого времени.

Как правило, больной ребенок представляет для других людей угрозу заражения не только в инкубационный период и на первом этапе болезни, но и в начальные дни пароксизмальной фазы, когда во время сильного приступа происходит выброс из бронхов инфицированного отделяемого. Главная причина заражения коклюшем заключается в близком (и совсем коротком) общении здорового человека с больным.

Диагностика и лечение

Диагностировать у детей коклюш может помочь только врач, который изначально точно классифицирует симптомы заболевания, назначит маленькому пациенту некоторые анализы и проведет ряд необходимых исследований. После постановки диагноза схему лечения назначает тоже врач, указывая в выписанном рецепте, какие именно антибиотики нужно пропить и следует ли подключать к основным медикаментам народные средства.

Опасность лечения в домашних условиях

Лечение коклюша у детей разных возрастов, в том числе и до года, как правило, осуществляется не в стационаре, а в домашней обстановке. Исключением является только проявление усложненных симптомов инфекции, которые выражаются нарушением в функционировании дыхательной системы и в кровообращении головного мозга.

Обращение к специалисту

Чтобы правильно поставить диагноз больному малышу, доктор будет использовать несколько методов диагностики:

- сбор жалоб пациента;

- назначение общего анализа крови (обращается внимание на показатели лейкоцитов и эритроцитов);

- лабораторное исследование слизи с задней части горла.

Иммуноферментный анализ крови (определение антител после завершения болезни) делается уже с профилактическими целями.

Назначенная после постановки диагноза специальная схема лечения выглядит приблизительно таким образом:

Назначенная после постановки диагноза специальная схема лечения выглядит приблизительно таким образом:

- антибиотики (индивидуально назначенные) — «Макропен», «Флемоксин», «Амоксиклав» и т. д.;

- сосудорасширяющие и седативные препараты — воздействуют на кровообращение в мозге, тем самым предупреждая кислородное голодание;

- муколитики (обычно в виде ингаляций) — разжижают и выводят скопившуюся мокроту;

- бронхолитики — не дают развиться бронхоспазму и расширяют просвет бронхов.

Противокашлевые микстуры или капсулы практически никогда не назначаются, многие специалисты уверены, что при поражении коклюшной палочки такие препараты малоэффективны.

Профилактика

Единственным и самым эффективным средством профилактики коклюшной инфекции является своевременное вакцинирование. С помощью коклюшной цельноклеточной прививки, которая была лицензирована в Америке в 1914 году, удалось резко снизить количество пострадавших от этого недуга, а также значительно облегчить протекание заболевания. На сегодняшний день можно воспользоваться проверенной годами вакциной АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная), а также зарегистрированными иностранными аналогами — «Инфраксисом» или «Тетракоком».

Прививают деток, как правило, в 3, 4, 5 и 6 месяцев с последующей однократной ревакцинацией в полуторагодовалом возрасте. Отличительной особенностью коклюша является его постепенное самоуничтожение в ранее «оккупированных» местах. Инфекционная палочка оставляет сильный след в той части мозга у детей, которая отвечает за кашель, и при этом со временем погибает сама по себе. То есть полностью выздоровевший ребенок заходится кашлем лишь по привычке даже после того, как в его организме не осталось ни одной раздражающей бактерии.

Прививают деток, как правило, в 3, 4, 5 и 6 месяцев с последующей однократной ревакцинацией в полуторагодовалом возрасте. Отличительной особенностью коклюша является его постепенное самоуничтожение в ранее «оккупированных» местах. Инфекционная палочка оставляет сильный след в той части мозга у детей, которая отвечает за кашель, и при этом со временем погибает сама по себе. То есть полностью выздоровевший ребенок заходится кашлем лишь по привычке даже после того, как в его организме не осталось ни одной раздражающей бактерии.

Возможные осложнения

При инфицировании коклюшной палочкой важно помнить, что существуют и большие риски осложнений. Самые частые из них:

- воспаление легких (у 10% детей);

- судороги (у 2%);

- энцефалопатия (у четверых из каждой 1000 заболевших);

- летальный исход (пик смертности от коклюша приходится в основном на возраст до годика).

Больше всего страдают осложнениями дети до 6 месяцев, у них очень часто развиваются остановки дыхания, судороги, нарушения кровообращения в головном мозге и выраженная гипоксемия. Также у грудничков из-за надсадного частого кашля может образоваться грыжа или выпасть прямая кишка.

Больше всего страдают осложнениями дети до 6 месяцев, у них очень часто развиваются остановки дыхания, судороги, нарушения кровообращения в головном мозге и выраженная гипоксемия. Также у грудничков из-за надсадного частого кашля может образоваться грыжа или выпасть прямая кишка.

В 60-х годах прошлого века, когда вакцина коклюша получила широкое применение, в мире удалось сократить детскую смертность от последствий заражения этой бактерией более чем в 45 раз.

Тем не менее, уже в наши дни малыши продолжают гибнуть от этой, казалось бы, древней инфекции. Но, внимательно изучив печальную статистику, можно уверенно сказать, что преимущественно умирают дети, которые не были вовремя привиты. Не подвергайте своих близких такой серьезной опасности, четко придерживайтесь графика вакцинирования и здорового образа жизни, тогда все серьезные недуги будут обходить вашу семью стороной.

Наталья Блинова

Наталья Блинова