Для чего нужна и как проводится ЦДК (доплерография)

Если спросить у женщин, с чем связаны их воспоминания о беременности, то в большинстве случаев ответы будут примерно такими: ожидание, приятные хлопоты и…анализы. Да, без проб и обследований на данном этапе не обойтись — именно их результаты дают полное представление о развитии плода и состоянии здоровья будущей мамы. В этом помогает и плановый «ультразвук», под которым специалисты понимают различные методики. Рассмотрим одну из них, узнав подробнее о том, что такое УЗИ для беременных с применением ЦДК, и чем это может быть полезно для будущей мамы.

Если спросить у женщин, с чем связаны их воспоминания о беременности, то в большинстве случаев ответы будут примерно такими: ожидание, приятные хлопоты и…анализы. Да, без проб и обследований на данном этапе не обойтись — именно их результаты дают полное представление о развитии плода и состоянии здоровья будущей мамы. В этом помогает и плановый «ультразвук», под которым специалисты понимают различные методики. Рассмотрим одну из них, узнав подробнее о том, что такое УЗИ для беременных с применением ЦДК, и чем это может быть полезно для будущей мамы.

УЗИ с ЦДК

Для начала присмотримся к самой методике и ее функциональным возможностям, которые используются для работы с женщинами в положении.

Что определяет

Упомянутый способ хорошо знаком врачам-диагностам и акушерам. С его помощью можно определить состояние сосудов и скорость кровотока.

- сосудов брюшной полости, рук, ног и шеи;

- самого ребенка, работе его сердца и кровеносной системы в целом;

- плаценты (замеряется скорость тока крови к плоду);

- заодно определяются просвет и проходимость магистралей пуповины.

В ходе процедуры можно обнаружить разного рода отклонения: нарушения циркуляции крови, закупорку сосудов и другие проблемы. Более того, аппаратура позволяет выяснить, каков риск появления спазма или инсульта.

Суть метода

Применение ЦДК в ходе планового УЗИ стало возможным благодаря эффекту Доплера, и не лишним будет узнать в общих чертах, что же это такое.

Если отбросить сугубо технические нюансы, то метод сводится к таким приемам:

Если отбросить сугубо технические нюансы, то метод сводится к таким приемам:

- датчик посылает ультразвуковой сигнал в определенную область организма;

- посланные им волны отражаются от внутренних органов и сосудов (при возврате их тут же регистрирует компьютер);

- аппаратура, получая данные о длине волн и применяемых частотах, «рисует» двумерную цветную картинку, которая и выводится на монитор. ЦДК отличается от других методов тем, что различная скорость кровотока отмечается разными цветами.

Как видите, этот метод выигрывает у обычного УЗИ в плане информативности: упор делается не только на строение, но и на функциональность различных органов, как у мамы, так и у ребенка.

Когда назначается: показания

Доплерографию обычно назначают во втором или третьем триместре (чаще всего направление выписывают на 23-24 или 30-33 неделях срока). Но эти временные рамки могут быть смещены в зависимости от состояния здоровья роженицы и плода.

ЦДК используется на любых сроках, если в ходе беременности возникли подозрения на:

- проявление патологий, доставшихся в наследство от предыдущих родов (гестоз на разных стадиях или проблемы с плацентой);

- отклонения при многоплодности;

- наличие у будущей мамы хронических болезней. Это могут быть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы или почек, сахарный диабет. В один ряд с ними можно добавить и артериальную гипертензию;

- задержки в развитии малыша на фоне маловодия или ускоренного нарастания плацентарной ткани;

- возможность развития пороков сердца у плода или сбой сердечного ритма. Если плановое УЗИ выявило аномальные размеры сердечка, то цветовое доплеровское обследование становится обязательным, ведь такое картирование дает более полную картину;

- появление опасной аневризмы вены Галена (в мозгу крохи образовывается увеличенный сосуд);

- развитие внесердечных отклонений (пороки легких, болезни систем брюшной полости или почек). Также можно выяснить, нет ли проблем с конечностями и лицом;

- прирастание плаценты к маточной стенке. При таком положении она попросту не отделится при родах, разве что с посторонней помощью;

- опасное предлежание сосудов;

- присутствие всего одной артерии в пуповине;

- ярко выраженную резус-конфликтность матери и плода.

На основе данных такого обследования гинекологи с акушерами уточняют диагноз и назначают соответствующий курс лечения.

Нужна ли особая подготовка

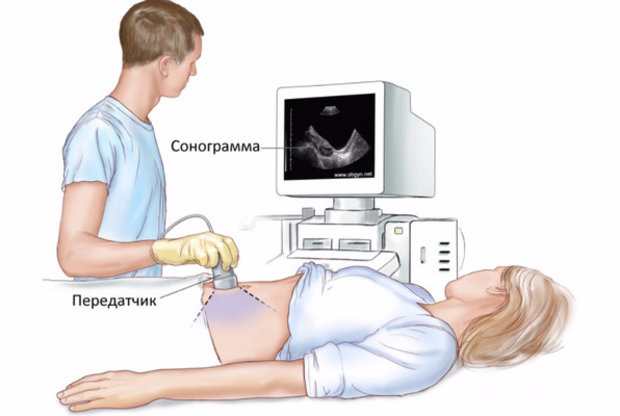

Ультразвуковая доплерография органов и сосудов в большинстве случаев проводится на той же аппаратуре, что и обычное УЗИ — современные комплексы имеют все необходимые настройки.

Из этого следует, что каких-то особых требований к подготовке, по сути, нет. Хотя один нюанс все же имеется: минимум за 2 (в идеале — 3) часа до обследования лучше воздержаться от плотного приема пищи.

Дело в том, что питательные вещества, попадая в кровь, частично меняют ее характеристики (густоту, состав, скорость). В результате осмотра такого материала может получиться не совсем достоверная картина процессов, происходящих в утробе матери (что таит некоторый риск для беременных женщин).

Как проходит доплерография

Алгоритм проведения ЦДК практически полностью совпадает с механизмом УЗИ:

- женщина аккуратно ложится или садится на кушетку;

- на кожу наносится гель, по которому будет скользить датчик;

- сперва аппаратура выставляется на обычный режим ультразвука: датчик работает с нижней частью живота, показывая общее состояние ребенка и матки;

- затем врач-диагност определяет положение сосуда или артерии, вызывающее наибольшие опасения. Обычно это магистрали, расположенные между маткой и плацентой, их обязательно изучают с обеих сторон;

- «поймав» нужную локацию, специалист подключает режим доплерографа;

- на монитор выводится картинка, демонстрирующая работу кровотока на конкретном участке. При этом показанный цвет сосудов зависит от интенсивности их наполнения;

- пока врач с пациенткой рассматривают изображение, компьютер обрабатывает полученные данные (скорость тока, проходимость сосудов) и сигнализирует об отмеченных нарушениях и отклонениях (если таковые были обнаружены).

Вся манипуляция занимает 5-7, максимум — 10 минут, и не доставляет неприятных ощущений.

По окончанию процедуры ЦДК выдается расшифровка, по которой можно судить о состоянии здоровья малыша и самой мамы. С этим документом следует обратиться к направившему вас гинекологу, который даст окончательное заключение (хотя диагност тоже может рассказать немало полезного).

Результаты обследования

В расшифровке указано множество индексов и цифр, но врачи обращают внимание на следующие показатели:

- индекс резистентности (ИР) артерий матки и пуповины;

- пульсационный индекс (ПИ) аорты плода, его средней мозговой артерии и других жизненно важных магистралей;

- соотношение систолы и диастолы (СДО).

Их значение можно вычислить, ориентируясь на данные обследования. Конечно, расшифровку лучше доверить специалисту, который учтет все факторы (а их здесь масса: от общего состояния здоровья женщины и срока до режима дня и питания).

Конкретные показатели — дело индивидуальное. Но есть и общие закономерности: так, значения ИР или СДО по мере приближения родов будут постепенно уменьшаться. К примеру, нормой для 22-й недели будут соответственно 0,61-0,80 и 3,8-3,95 единиц (тогда как для 40-й недели безопасными считаются цифры в 0,40-0,68 и 2,18-2,22).

При наличии отклонений назначается дополнительный осмотр.

Когда лучше отказаться от процедуры

Не стоит забывать и о возможных противопоказаниях, которые могут повлечь запрет на прохождение ЦДК.

Спешим успокоить: прямых рисков у данной процедуры нет, и она может повторяться по необходимости. Но имеются и косвенные факторы, при наличии которых врач не выдаст направление на диагностику. Это:

- повреждения кожи на участках, где проходит датчик. Наиболее опасны в этом плане ожоги, ранки и нарывы;

- недавно проведенный аппаратный осмотр ЖКТ (имеются в виду ФГДС и колоноскопия, после которых в кишечных путях могут остаться пузырьки воздуха, смазывающие картинку при УЗИ).

Других противопоказаний не отмечается.

УЗИ с ЦДК: преимущества метода

Данный способ приобретает все большую популярность. Неудивительно, ведь у него имеется несколько принципиальных плюсов. Такими аргументами «за» выступают:

- безопасность (никаких вредоносных облучений);

- неинвазивный характер. Процедура проходит без использования разного рода уколов и зондов;

- чтобы приступить к осмотру, совсем необязательно иметь на руках результаты анализов крови;

- экономия времени: совмещение с плановым УЗИ займет минимум времени;

- безболезненность;

- возможность уточнить не только данные о циркуляции крови, но и поступлении кислорода к плоду (добавим, что таким образом можно не только выявить отклонения этого процесса, но и тут же найти их причину);

- информативность, о которой говорилось немного выше: метод направлен одновременно и на осмотр, и на оценку функционального состояния внутренних органов;

- точность. Практика показывает, что порядка 70% диагнозов, предварительно поставленных диагностами, со временем подтверждаются наблюдающими врачами и в ходе дальнейших проб.

Этого перечня достаточно, чтобы убедиться — «связка» УЗИ/ЦДК по праву считается одним из самых распространенных типов обследований для будущих мам.

Теперь вы знаете, чем примечательна доплерография, что это дает беременным, и как проходит такое диагностирование. Надеемся, наша информация окажется полезной для читательниц, а результаты будут только положительными. Здоровья всем!

Наталья Блинова

Наталья Блинова